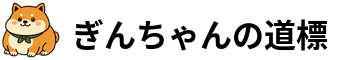

はじめに

秋冬になると、ブーツやタイツ、分厚い靴下を履く機会が増えますよね。

でも、そんな季節に多い悩みが「足の臭い」。

朝はきれいに洗っても、夕方にはムワッとした匂いがこもっている。

オフィスで靴を脱ぐ場面や、デートでお座敷に上がる瞬間にドキッとした経験がある人も多いでしょう。

実は、足の臭いは「体質」ではなく習慣と環境の影響が大きいんです。

しっかり対策をすれば、誰でもムレない清潔な足を手に入れることができます。

この記事では、

- 足が臭う原因の正体

- ブーツや靴下でムレを防ぐ工夫

- 毎日できる清潔習慣

- 香りケアや生活改善のポイント

を、皮膚科・衛生学の知見をもとに詳しく紹介していきます。

「足の臭いを気にせず、自信を持って靴を脱げる女性」になりましょう。

足の臭いの正体 ― ニオイの源は汗ではなく菌

まず誤解されがちなのが、「足が臭う=汗が臭い」という思い込みです。

実際、汗そのものにはほとんど臭いがありません。

では、なぜ臭くなるのか?

答えは、「菌の分解作用」にあります。

皮膚常在菌が汗と角質を分解して臭いを生む

人間の皮膚には、常在菌(じょうざいきん)と呼ばれる微生物が存在します。

これは悪いものではなく、皮膚を守る役割を持つ善玉菌も多いのですが、靴の中という密閉環境では、湿度・温度・栄養(角質や皮脂)が揃ってしまうため、菌が過剰に繁殖しやすくなります。

特に、「ブレビバクテリウム」「コリネバクテリウム」「黄色ブドウ球菌」などは、皮脂や角質を分解してイソ吉草酸(いそきっそうさん)という強い臭気物質を生成します。

このイソ吉草酸こそが、あのツンとした足の臭いの正体です。

足の裏は汗腺が多く、蒸れやすい構造

足の裏には、エクリン腺と呼ばれる汗腺が1平方センチあたり約600個も存在。

これは脇の下より多く、全身の中でも特に汗をかきやすい部位です。

しかも、足は靴下・靴・タイツなどに覆われているため、

汗が蒸発できずに湿気の温床になります。

この状態が続くと

- 皮膚がふやける

- 菌が繁殖する

- 雑菌が角質を分解する

という悪循環に。

つまり、臭い=汗+菌+ムレのトリプルコンボが原因なのです。

秋冬に足が臭くなりやすい理由

「夏よりも寒い秋冬の方が、なぜ臭いが気になるの?」

と感じる人も多いはず。実はこれには、冬特有の生活習慣が関係しています。

理由①:ブーツ・厚手靴下による“密閉状態”

秋冬は防寒のためにブーツや分厚い靴下を履くことが多くなります。

これがまさに、菌が好む環境を作り出しているのです。

- 湿度:汗でムレる

- 温度:靴の中が保温される

- 栄養:角質・皮脂が溜まる

まるで温かい培養皿のような状態。

しかも、脱ぐ機会が少ないため通気が悪く、長時間その環境が続くことで菌が一気に繁殖します。

理由②:乾燥で角質が厚くなる

冬の空気は乾燥しており、肌だけでなく足裏の角質も硬くなりやすい季節。

角質が厚くなると、古い角質(=垢)が溜まりやすくなり、菌にとっての栄養源が増加します。

また、乾燥による小さなひび割れは菌が入り込みやすく、臭いだけでなく、かゆみ・炎症・水虫のリスクも高まります。

理由③:靴のローテーション不足

「お気に入りのブーツを毎日履いている」

そんな人ほど要注意。

靴の中は1日履くだけで汗を吸い込み、完全に乾くまでに約48時間かかると言われています。

つまり、連日同じ靴を履くと、常に湿った状態で菌が繁殖しやすくなるのです。

理由④:厚手タイツやストッキングの通気性の悪さ

タイツやストッキングは見た目以上に通気性が悪く、汗を吸収しても蒸発しにくいため、ブーツ内で湿気がこもりやすくなります。

特に、ナイロンやポリエステルなどの化学繊維素材は、吸湿性が低く、汗を閉じ込めてしまう傾向が。

ブーツ・靴下でもムレない足を作るには

ここからは、実際にムレない・臭わない足を作るための具体的な習慣を紹介します。

1. 靴下は素材で選ぶ

足の臭い対策で最も重要なのは、靴下選びです。

💡おすすめ素材は以下の通り:

| 素材 | 特徴 | おすすめシーン |

|---|---|---|

| 綿(コットン) | 吸湿性が高く肌に優しい | 日常使い |

| 麻(リネン) | 通気性がよく乾きやすい | 自宅やオフィス |

| シルク | 吸湿・放湿性が高く快適 | 就寝時・冷え対策 |

| 銀繊維(Ag+) | 抗菌・防臭効果がある | ブーツ・長時間外出 |

逆に、ポリエステル100%の靴下はNG。

吸湿性が低いため、ムレやすく臭いがこもりやすいです。

2. 靴は「1日履いたら2日休ませる」

靴は必ずローテーション制で履くのが鉄則。

理想は3足を交互に履くことです。

履いた後は、

- 中敷きを取り出す

- 除湿剤を入れる

- 風通しの良い場所で陰干し

この3ステップで菌の繁殖を防げます。

3. 靴下を1日2回替える

1日中外出する日やブーツを履く日は、午後に靴下を替えるだけで臭いが半減します。

汗を吸った靴下を長時間放置すると菌が繁殖するため、替えの靴下を1足バッグに入れておくのがおすすめです。

4. 足を洗うよりも乾かすを意識する

多くの人が「帰ったら足を洗う」ことを意識していますが、実は乾かすケアの方が大事です。

風呂上がりにしっかり水分を拭き取らないと、湿ったままの状態で菌が繁殖してしまいます。

ポイントは、

- 指の間をしっかりタオルで拭く

- ドライヤーの冷風で10秒乾かす

- 寝る前に保湿クリームを薄く塗る

「清潔+乾燥+保湿」をセットで行うのが理想です。

5. ブーツは消臭インナーで菌の温床を防ぐ

ブーツの中は高温多湿になりやすく、市販の消臭インソール(中敷き)を使うだけで臭いが軽減します。

活性炭入りや銀イオン加工のものは特に効果的。

汗を吸っても速乾し、菌の繁殖を抑えます。

使用後は中敷きを取り外して乾かすのを忘れずに。

足を清潔に保つ正しいケア方法

足の臭いを防ぐために最も大切なのは、毎日のケア習慣を整えることです。

入浴時にただ洗うだけでは、臭いの原因を完全に取り除くことはできません。

ここでは、皮膚科医も推奨する正しい洗い方とお手入れの流れを紹介します。

足の洗い方の基本

- ぬるま湯(37〜39℃)で足を濡らす

- 泡立てた石けんを使い、指の間・かかと・足裏を丁寧に洗う

- 爪の周囲や爪の下も忘れずにブラシで軽くこする

- シャワーでしっかりすすぎ、泡を完全に落とす

- 清潔なタオルで水分を拭き取り、指の間を特に丁寧に乾かす

石けんは抗菌タイプよりも、肌にやさしい弱酸性のものが適しています。

強い殺菌石けんは皮膚の常在菌バランスを崩し、逆に臭いを悪化させることがあるため注意が必要です。

足の爪と角質ケアも忘れずに

爪の間やかかとの角質は、臭い菌の温床になりやすい部分です。

古い角質が残っていると汗を吸収して菌が繁殖しやすくなります。

- 週に1〜2回、軽石やフットファイルで古い角質をやさしく除去する

- 足裏が乾燥しているときは、ケア後に保湿クリームを薄く塗る

- 爪の長さは指先と同じくらいに整える(短すぎると炎症の原因)

角質除去はやりすぎに注意です。削りすぎると肌が刺激に弱くなり、逆に臭いが出やすくなることがあります。

保湿は臭い予防の第一歩

「足が臭う=乾燥していない」と思われがちですが、実は逆です。

乾燥した皮膚はバリア機能が低下し、菌が付着しやすい状態になります。

保湿クリームには、尿素・セラミド・シアバターなどの成分が配合されたものがおすすめです。

特に、かかとや指の間など皮膚が硬くなりやすい場所は重点的にケアしましょう。

お風呂上がりに塗るだけで、肌表面の水分を保ち、臭いの原因菌の増殖を防げます。

足の臭いを防ぐ生活習慣

臭い対策は外側のケアだけでなく、日常の生活習慣の見直しも欠かせません。

体の中から清潔な環境を整えることが、長期的な臭い防止につながります。

睡眠不足やストレスをためない

ストレスが続くと、自律神経が乱れ、汗の分泌が過剰になります。

緊張や不安を感じると手汗や足汗が出やすいように、心の状態は汗腺にも影響するのです。

睡眠をしっかりとり、リラックスできる時間を設けることで、発汗バランスが安定します。

食生活を整える

足の臭いは体臭の一種であり、食生活にも影響されます。

脂質や糖質の多い食事が続くと、皮脂分泌が増え、臭いの元となる酸化皮脂が発生しやすくなります。

臭い予防に効果的な栄養素は以下の通りです。

| 栄養素 | 主な食材 | 効果 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 玄米、豚肉、納豆 | 代謝を促し老廃物を排出 |

| ビタミンC | 柑橘類、ブロッコリー | 抗酸化作用で皮脂の酸化を防ぐ |

| 亜鉛 | 牡蠣、レバー、卵 | 皮膚の健康維持・新陳代謝促進 |

| 食物繊維 | ごぼう、豆類、海藻 | 腸内環境を整え臭い物質の排出を促す |

バランスの取れた食事を心がけることで、体内から清潔な状態を保てます。

水分をしっかり摂る

汗の臭いを薄めるには、水分補給も大切です。

水を1日1.5〜2リットル程度摂ることで老廃物の排出がスムーズになり、血流も改善します。

カフェインやアルコールは利尿作用で脱水を招くため、控えめにすると良いでしょう。

靴と靴箱の衛生管理

足の臭い対策で見落としがちなのが、靴と靴箱の環境です。

清潔な足でも、菌が繁殖した靴を履けば再び臭いが戻ってしまいます。

靴の乾燥と除菌を習慣化

- 履いた靴は1日風通しの良い場所で陰干しする

- 靴の中敷きは取り外して乾かす

- 乾燥剤や重曹袋を入れて湿気を吸収する

- 週に1回は靴用除菌スプレーを使用する

これらを続けるだけで、靴の菌量は大幅に減少します。

革靴やブーツの場合は、日陰でゆっくり乾燥させるのがポイントです。

靴箱の湿気対策

靴箱は湿度がこもりやすく、カビや臭いの原因になります。

定期的に扉を開けて換気し、除湿剤や炭を入れておくと快適です。

また、靴を詰め込みすぎると空気の流れが悪くなるため、ゆとりを持たせて収納しましょう。

香りと消臭ケアの上手な使い方

足の臭いを隠すために強い香りでごまかす人もいますが、香料と臭いが混ざると逆効果になることがあります。

正しい順番でケアすれば、香りも清潔感も両立できます。

1. 消臭 → 保湿 → フレグランスの順で使う

まず菌や臭いを除去してから香りを重ねるのが基本です。

フットスプレーやシートを使って足をリフレッシュし、その後に軽く保湿クリームを塗りましょう。

仕上げに微香性のフットフレグランスやボディミストを足首に少量使うと、自然な香りになります。

2. 香りの系統を統一する

靴用スプレーやクリームとフレグランスの香りが混ざらないようにするのもコツです。

同系統の香りでそろえることで、清潔で上品な印象に仕上がります。

冬でも快適に過ごせる足の温度管理

ムレを防ぐには、冷え対策も重要です。

意外かもしれませんが、冷えた足は汗をかきやすくなります。

体が冷えると血流が滞り、足先の温度差が大きくなるため、温度調整が乱れてしまうのです。

- 厚すぎる靴下を避け、通気性の良い二重履きにする

- 冷え性の人はシルク+コットンの重ね履きで吸湿性を高める

- 室内ではスリッパを使用して足裏を清潔に保つ

冷えを抑えることで、汗の質が安定し、臭いの発生も軽減されます。

自信を持てる足を育てる毎日の習慣

足の臭いは一日で完全に消えるものではありません。

しかし、日々の小さな積み重ねで確実に変わります。

- 朝の準備前に足用デオドラントを塗る

- 靴下の素材と靴の組み合わせを見直す

- 外出後は足を洗ってしっかり乾かす

- 寝る前に保湿クリームでリラックスケア

これを1週間続けるだけでも、ブーツの中の蒸れ感が減り、臭いが軽くなったと感じるはずです。

季節別に見る足の臭い対策ポイント

足の臭いは一年中気になるものですが、季節によって原因や対策の重点が変わります。

気温・湿度・服装の違いを意識すると、より効果的に臭いを防げます。

春の足ケア

春は気温が上がり始める時期で、冬の間に厚くなった角質が残っていることが多いです。

この角質をそのままにしておくと、湿気が増える初夏に菌が繁殖しやすくなります。

- 週に1〜2回、角質リムーバーやスクラブで古い角質を除去

- 新しい靴を履く際は中敷きを交換し、最初に除菌スプレーを使用

- 花粉や乾燥で肌が敏感な時期なので、保湿は低刺激な製品を選ぶ

春のケアは「菌を増やさない下準備」がポイントです。

夏の足ケア

夏は汗と湿度のダブルパンチで、最も臭いが発生しやすい季節です。

素足にサンダルを履く日も多いですが、皮脂やホコリがついたまま放置すると雑菌の温床になります。

- 毎晩しっかり洗い、乾燥後にパウダータイプのデオドラントを使用

- サンダルも定期的に拭いて除菌

- 冷房による冷えを防ぐために、就寝前の保湿と軽いマッサージを取り入れる

汗を完全に止めることはできないので、いかに「清潔を保つか」が鍵になります。

秋の足ケア

秋は涼しくなり汗が減る反面、ブーツを履き始めることでムレが再発します。

夏に使っていた靴を再利用する場合は、カビや菌の繁殖に要注意です。

- 秋口に入る前に靴の内部をアルコールスプレーで除菌

- ブーツは履く前に中に新聞紙を入れて湿気を吸収させる

- 足裏が乾燥しやすいので、角質ケア後は必ず保湿を行う

秋の足ケアは「乾燥とムレのバランス」を取ることが重要です。

冬の足ケア

冬は気温が低いため汗を意識しにくいですが、実は臭いのリスクが高い季節です。

ブーツや厚手のタイツで密閉される時間が長く、菌が静かに増殖します。

- 帰宅後は靴をすぐに脱ぎ、ブーツの中を乾燥させる

- 厚手の靴下の重ね履きは避け、吸湿性素材を選ぶ

- 寒い夜は足湯で血行を促進し、疲労物質を流す

冬の臭い対策は「温める」「乾かす」「休ませる」の三本柱が基本です。

働く女性のための職場での足臭ケア

通勤やオフィスで長時間靴を履き続ける女性は、どうしても臭いがこもりやすい環境にあります。

周囲に気づかれずに清潔を保つためのポイントを紹介します。

朝の準備でデオドラントを仕込む

出勤前に足専用デオドラントを使っておくことで、一日の快適度が大きく変わります。

スプレータイプは手軽ですが、ジェルやクリームタイプのほうが持続力があります。

足の指の間と甲に薄くなじませておくと、汗をかいてもベタつきにくくなります。

オフィスでできる簡単リセット法

昼休みやデスクワークの合間に次のようなケアを取り入れると効果的です。

- フットシートで足を拭き取り、除菌・リフレッシュ

- 可能なら靴を少し脱いで、足に風を通す

- 替えの靴下を持参して午後に履き替える

長時間のデスクワークでは血流が滞りやすくなるため、軽いストレッチも臭い対策に有効です。

靴の保管と持ち歩きテク

出先で履き替える予定がある場合は、通気性の良いシューズバッグを使用します。

密閉袋の中に入れっぱなしにすると湿気がこもり、帰宅後に臭いが強くなるため注意が必要です。

また、オフィスに予備の中敷きや除湿剤を常備しておくと、いつでも快適に保てます。

デートや外出時の足ケアマナー

デートや女子会など、人前で靴を脱ぐシーンは特に気になるもの。

事前準備をしておけば、どんな場面でも自信を持って靴を脱げます。

外出前のケア

- 前夜に爪を整え、角質を軽くケアする

- 当日の朝、清潔な靴下に履き替え、足用デオドラントを塗布

- ブーツを履く場合は、インナーソールを消臭タイプに変更

香り付きストッキングやインソールも便利ですが、香りが強すぎると逆効果です。

微香性または無香タイプを選ぶと上品な印象を与えられます。

外出中のリフレッシュ法

トイレや休憩時にフットシートを使用し、汗を軽く拭き取るだけでも臭いは大幅に減ります。

乾いたティッシュで指の間を押さえるだけでも一時的な湿気対策になります。

また、バッグに小さな消臭スプレーを入れておくと、緊急時でも安心です。

靴選びの意識を変える

足の臭いは、靴選びの段階から始まっています。

デザイン重視で選びがちなブーツやパンプスも、素材と構造を見直すことでムレを防げます。

通気性の良い靴の条件

- 内側が天然皮革やコットン素材になっている

- 中敷きが取り外せる

- 通気孔(エアホール)がある

見た目が同じでも、人工皮革やナイロン製の靴は通気性が低く、臭いがこもりやすい傾向があります。

ファッション性だけでなく、機能性にも目を向けることが大切です。

新しい靴を買ったら最初にすべきこと

新品の靴は製造時の糊や加工剤が残っており、これも臭いの原因になります。

購入後は一度除菌スプレーをしてから陰干ししておくと、菌の繁殖を防げます。

また、初回使用時から消臭インソールを入れておくのもおすすめです。

足の臭いを防ぐためのメンタルケア

臭いに敏感になると、常に周囲の目を気にしてしまい、ストレスがたまります。

しかし、緊張やストレスは交感神経を刺激し、汗の分泌を促進します。

結果として、臭いが強くなってしまう悪循環が生まれるのです。

深呼吸やストレッチ、香りのよいハンドクリームを使うなど、心を落ち着かせる習慣を取り入れましょう。

リラックスすることで、汗や皮脂のバランスも整います。

足の臭い対策を続けるためのコツ

一時的な対策だけでなく、習慣化することが長期的な解決につながります。

- 靴下は毎シーズン入れ替え、古いものは処分する

- 靴の中敷きは1〜2か月で交換する

- 洗濯の際は柔軟剤を控えめにして通気性を保つ

- 定期的にフットマッサージを行い血行を促進する

これらを意識することで、足だけでなく全身の健康にも良い影響があります。

まとめ

足の臭いは、誰にでも起こりうる自然な現象です。

しかし、原因と正しい対策を知れば確実に改善できます。

- 足の臭いの主因は汗ではなく菌の繁殖

- 秋冬はブーツや厚手靴下による密閉環境が原因

- 正しい洗い方・乾燥・保湿が臭い対策の基本

- 靴のローテーションと除菌で菌を減らす

- 食生活やストレスケアも臭い予防に重要

そして最も大切なのは、自分を責めずに前向きにケアを続けることです。

臭いは清潔習慣の積み重ねで確実に改善します。

足元から整えば、姿勢や気分まで軽やかになり、自信を持って人前に立てるようになります。

今日からできる小さな習慣で、ムレ知らずの清潔な足を手に入れましょう。